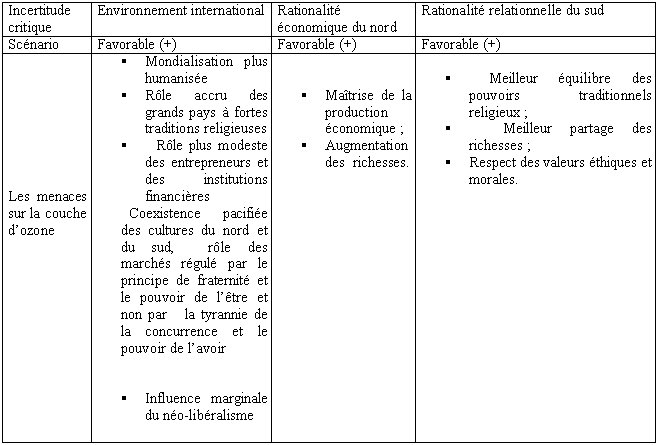

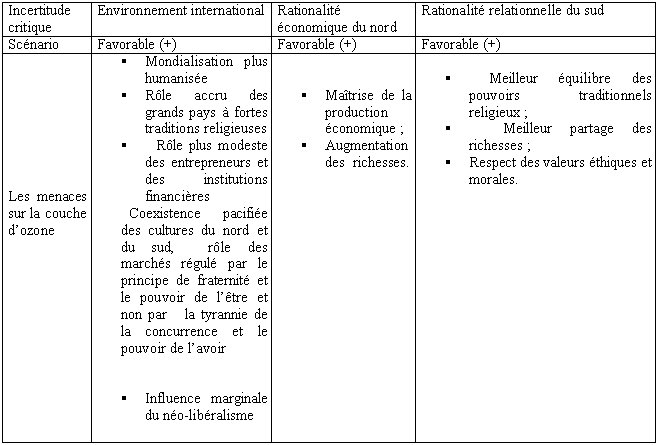

SCENARIO : LA COLOMBE

STRUCTURE DU SCENARIO : (+ + +)

LA MISE EN PLACE D’UNE FRATERNITE PLANETAIRE : UN DEFI POUR LE XXI°s

Pierre Fidèle Nze-Nguéma

I. Prolégomènes

Ce séminaire est placé sous le thème d’une apparente

dichotomie : fraternité et civilisation.

Je dis bien apparente dichotomie, car dans le jargon des psycho-rigides de la

science sociale, la société s’oppose à la communauté.

Comme la solidarité mécanique s’oppose à la solidarité

organique, selon Durkheim ; opposition similaire que l’on retrouve dans

les termes Gemeinschaft et Geselschaft., de Ferdinand Tönnies.

Ainsi par analogie paradigmatique, le concept

de fraternité renvoie à communauté, alors que celui de

civilisation fait davantage appel à la société.

Mais dans la perspective de notre institution, il convient de démontrer

les limites objectives de l’opposition entre ces concepts, pour mieux

faire ressortir leur dimension historique ainsi que de la dimension historique

de l’opposition elle–même qui permet de les mettre en relation.

Nous faisons donc l’hypothèse que l’on peut bâtir

la fraternité au sein de la civilisation. Cette hypothèse

entraîne une conséquence immédiate, celle-ci : la fraternité

planétaire impose un véritable travail sur l’imaginaire,

la construction d’une nouvelle carte mentale à partir de laquelle

la sentence de Hobbes « homo homini lupus » pourra être reformulée

comme suit : homo homini salus. En d’autres termes, il faut que la civilisation

actuelle cesse d’être réductible à la barbarie des

temps modernes, selon le terrible oxymore qui s’attache à la mondialisation

capitaliste. Il faut que notre civilisation redevienne enfin une civilisation

pour les humains et non plus pour les loups.

Il s’agit donc de saisir les dimensions sociales culturelles et existentielles

des concepts de fraternité et de civilisation ; de mettre en exergue

les idées, les symboles, les langages, les mémoires et les espoirs

qui les traversent sur le temps historique en vue de mieux saisir les alternatives

que propose cette fraternité planétaire. Car « l’imaginaire

a sa dimension historique, ou si l’on veut, les réalités

humaines ont leur dimension imaginaire. L’imaginaire et le réel

s’opposent, certes, mais se complètent également. »(1)

Problématique

Avec l’emprise du capitalisme néo-libéral, l’analyse

structurelle des sociétés contemporaines, au nord et au sud, fait

ressortir une constante : les relations au sein d’une société

et entre sociétés sont, plus que par le passé, l’expression

des rapports de force et de moins en moins des rapports de fraternité.

Nier cette configuration agonistique des relations sociales au sens platonicien,

voire marxiste du terme, serait ferait preuve d’une insoutenable légèreté

dans l’analyse. Toutefois, il importe d’en relativiser la portée,

si l’on prétend bâtir un monde de fraternité.

Or un tel monde suppose un consensus minimum fondé sur le respect mutuel

des cultures. Ce respect mutuel est un frein au choc des cultures que l’on

nous promet ; il constitue un facteur structurant pour la coexistence pacifiée

des cultures, voire leur interpénétration.

Le 1° postulat qui traverse notre argumentaire est donc celui de

l’équivalence mutuelle des univers de sens. Sur la base

de ce postulat notre problématique vise la construction d’une civilisation

fraternelle planétaire articulée sur l’harmonie de deux

racines ou de deux rationalités (la rationalité économique

du nord et la rationalité relationnelle du sud). Seul un tel monde pourrait

contribuer au développement : a) de communautés plus solidaires

; b) d’une mondialité et d’une coopération internationale

plus humanisées.

Partant de certains paradigmes, il est possible en effet de remettre en cause le paradigme agonistique qui inspire ici la rhétorique sur deux questions fondamentales : les relations internationales et le commerce mondial.

Une lecture critique de la pensée dialectique et de méta-récits

permet de démarquer alors la question de J.F. Lyotard : « Ne peut-on

analyser le monde contemporain que sous l’aspect des rapports de force,

c’est-à-dire au point de vue de la dynamique. Et ensuite : pourquoi

faut-il que les systèmes entrent en compétition ?

La métaphysique leibnizienne était aussi une théorie des

systèmes, mais les monades ne s’y faisaient pas la guerre pour

la domination. Quelle nécessité met en mouvement le processus

de compétition ?»(2)

La mise en équation du paradigme agonistique introduit ici un doute raisonnable

sur l’explication par la concurrence, la compétition, considérée

comme le seul facteur structurant du commerce international entre les nations

et les Etats.

« La théorie « pop » du commerce international tiendrait-elle

alors de la fable ? P. Krugman incline à le penser, en considérant

trois propositions du corpus conceptuel de cette théorie.

1° La nation s’identifie à l’entreprise.

Faux, rétorque P. Krugman, car une économie nationale n’est

pas semblable à une entreprise.

- Pour une nation, le commerce est, comme toute activité de transformation,

une activité de transformation des exportations en importations, le but

visé étant de parvenir à un équilibre entre les

importations et les exportations.

En outre, un pays vend le plus gros de sa production à ses propres habitants,

tandis que la production d’une entreprise a pour principal destinataire

le marché extérieur et non ses propres employés ;

2° Les pays et les entreprises sont tributaires de la même logique concurrentielle.

Faux, rétorque P. Krugman : « L’objectif du commerce international

n’est pas d’exporter, mais d’importer. C’est-à-dire

que ce que gagne un pays à commercer, c’est la possibilité

d’importer ce dont il a besoin. Les exportations ne sont pas un but en

soi ; il faut exporter parce que ceux qui fournissent nos importations ont le

mauvais goût d’exiger d’être payés ».

En d’autres termes, dans le commerce international, une nation vise uniquement

les avantages comparatifs et non les avantages compétitifs qui échappent

à son ressort.

P. Krugman en déduit que les Etats ne sont pas otages, au sein du commerce

international, d’un jeu concurrentiel à somme nulle (win-lose);

le commerce international offre plutôt aux Etats, un jeu à somme

positive (win-win) dans la mesure où chacun importe selon ses besoins

dont le coût est supporté par ses propres exportations ;

3° L’Etat vise toujours l’amélioration de sa compétitivité.

Faux rétorque P.Krugman : le concept de compétitivité est inapproprié, quand on le rapporte aux Etats. « Il est [...] moins facile de définir la compétitivité d’un pays que de définir la compétitivité d’une entreprise. Le bilan comptable d’une entreprise y suffit : si celle-ci est incapable de payer ses employés, ses fournisseurs et ses actionnaires, elle sera mise en faillite... Mais les pays ne peuvent pas faire faillite. Leurs performances économiques peuvent être bonnes ou mauvaises, il n’est pas possible de définir avec précision un seuil en dessous duquel ils ne peuvent pas tomber. Le concept de compétitivité nationale est donc difficile à cerner ».

Prétendre faire de la compétitivité une exigence vitale

partagée par les Etats et par les firmes mondiales, pose problème.

Car cela revient à soutenir que les Etats qui croulent sous le fardeau

de la dette par exemple, devraient cesser d’exister en toute logique comptable,

comme c’est le cas pour les entreprises déficitaires.

Une telle assimilation entre objectifs d’Etats et objectifs d’entreprises

participe d’une confusion grave entre compétitivité et productivité.

Et une telle confusion prend souche dans l’opportunisme intellectuel ou

dans la démagogie politique.

Or, pour un Etat, l’amélioration de la productivité a,

pour finalité fondamentale, de favoriser les conditions d’une production

nationale abondante, de meilleure qualité et bon marché. Et cet

objectif dépend de la capacité de l’Etat à satisfaire

aux besoins sociaux de base : une formation de qualité, des structures

sanitaires, des soins de santé et un habitat de qualité, des infrastructures

lourdes opérationnelles et performantes, etc.

Une meilleure formation donne en principe droit à un meilleur salaire

; un bon niveau des salaires est l’une des conditions nécessaires

pour une meilleure productivité. On peut donc en déduire la double

équation suivante : un bas niveau des salaires= une basse productivité

; un haut niveau des salaires= une haute productivité.

Toutefois, le relèvement du niveau de vie d’une population, suite

à l’amélioration, entre autres, de son niveau des salaires

ne saurait avoir de conséquence fâcheuse dans les Etats voisins.

En effet, la productivité d’un Etat ne s’inscrit pas dans

la dynamique de la concurrence internationale, soutient P. Krugman. L’objectif

d’une meilleure productivité est donc un combat que l’Etat

se livre à lui-même et non un challenge qu’il mène

contre les autres Etats.

« Il est faux de dire que les grands pays se trouvent engagés les

uns contre les autres dans une vaste compétition à l’échelle

mondiale, et que chacun de leurs vrais problèmes économiques peut

être imputé à leur incapacité à bien se placer

sur les marchés mondiaux ».

Comment expliquer, dès lors, l’obstination de certains théoriciens

à présenter le commerce international comme une tragédie

qui condamne les Etats, les peuples et les nations à une compétition

féroce à somme nulle ?

Une telle obstination dans la confusion, participe de trois postures : intellectuelle,

sociale et politique.

1° intellectuellement, l’hypothèse de la compétition

entre les nations-fondée sur un double facteur structurant, spatial(

la planète) et agonistique( la férocité)-est un aiguillon

dont le but est « de doper la vente des publications qui la retiennent

» ;

2° socialement, une telle hypothèse présente force avantages

: la productivité d’un travailleur est fonction d’un ensemble

de facteurs dont un gouvernement ne saurait avoir la pleine maîtrise.

En conséquence, il est plus facile pour l’Etat de ramener les problèmes

de productivité à des problèmes de compétitivité

: les dirigeants peuvent se défausser ainsi à moindres frais sur

la concurrence internationale, qui devient alors le bouc émissaire des

difficultés internes ;

3° politiquement, la rhétorique de la compétitivité,

sert ici aux dirigeants politiques de paravent, de coupe-feu, pour se protéger

des retours de flammes que provoquent des décisions impopulaires ; cette

rhétorique peut aussi servir au contraire, le cas échéant,

de refuge commode pour ne pas prendre des décisions, comme le note Paul

Krugman.

Le 2° postulat de notre argumentaire se lit comme suit : la quête

de fraternité dans un contexte de productivité maîtrisée

pose mutatis mutandis, le problème de la théâtralité

deux types de sociétés, à partir de deux formes de dramaturgie.

La société de concurrence évolue sur une dramaturgie à

contexte pauvre fondé sur un mode linéaire, avec, pour seul souci,

l’accumulation maximale du capital. Etrangers à toute exigence

d’ordre moral, ses dirigeants politiques et économiques, ne sont

pas soucieux du sort de la multitude. Ils ne consacrent ni le temps ni l’énergie

intellectuelle pour analyser les enjeux sociaux en péril. Ils occultent

la chaîne des causalités, afin de parvenir à un renversement

des échelles d’observation : d’une victime on fait un coupable,

d’un coupable présumé, une victime.

Ainsi les pauvres sont-ils tenus dans la société de concurrence

du capitalisme triomphant pour seuls responsables de leur misère. Irresponsables

par nature, les dirigeants politiques et économiques se défaussent

ainsi sur eux , des crises et catastrophes sociales de leur gestion calamiteuse

de la chose publique.

Par contre la nouvelle société de fraternité serait basée

sur une dramaturgie à contexte riche dont le souci constant serait la

préservation des relations humaines et non celles des affaires. Là

les rapports seraient circulaires et l’individu prioritaire. « Car

ce que chacun peut apporter de meilleur au monde c’est soi-même.

» (Claudel).

La société nouvelle qui fonctionnerait ainsi sur un mode complexe,

celui de la fraternité planétaire, met en avant les rapports d’échange

et de coopération et tente de répondre avec pondération

au dilemme de TUCKER, autrement appelé le « Zénon de l’échange

».

Ce dilemme oblige à poser la question suivante : pouvons-nous vouloir

ce que nous ne souhaitons pas et qu’il est en notre pouvoir d’éviter

? En effet, la possibilité existe que les individus « en poursuivant

leur intérêt aboutissent à un résultat inférieur

à ce qui résulterait de leur coopération ».

Où l’on voit la nécessité du recours à la

fraternité, pour mieux baliser les rapports de coopération entre

partenaires sociaux.

Dans la nouvelle société, le citoyen attend de la fraternité

qu’elle contribue également à l’avènement du

règne de la justice, de l’équité et de l’équilibre.

Car le monde matériel repose sur l’équilibre, le monde moral

sur l’équité, comme le soulignait jadis, V. Hugo. Un autre

monde est bien possible, comme le proclame l’utopie positive des «

alter-mondialistes » . Un monde où le pouvoir de l’avoir

est abandonné pour le pouvoir de l’être ; un monde

qui conjugue la riche puissance productive moderne et la chaude fraternité

antique, pour le dire dans les mots de Césaire.

On l’aura compris : l’ancienne société est un lieu

funeste dans le temps et dans l’espace. C’est le théâtre

de l’absurde et du déshonneur. La société de fraternité

planétaire figure donc une sorte de médiation de l’horreur

à l’honneur. Horreur objective de l’histoire, honneur plausible

de la prospective.

Ces préliminaires posés, nous proposons un 3° postulat

: la planète peut être analysée comme un tout, en dépit

de l’hétérogénéité du nord et du sud,

et que de cette analyse il est possible de faire ressortir : deux types de rapports

(externes et internes ) et quatre points saillants, quatre défis majeurs.

1) S’agissant des rapports externes : A la suite de l’expansion

du nord, le sud est désarticulé par l’esclavage, la colonisation,

ou le néocolonialisme ; il est marginalisé par la fin de la guerre

froide et exclu de plus en plus du bénéfice des concours financiers

du nord.

2) S’agissant des rapports internes : Le nord et le sud présentent

des cultures singulières ; ils sont dans leur majorité, semblables

par une gestion incivique des pouvoirs et se trouvent en butte à des

défis majeurs qui peuvent, faute de réponse appropriée,

devenir des périls mortels.

Ces défis, qui sont à la fois internes et externes se déclinent

ainsi :

1) au niveau démographique : - sur le plan interne, au sud, en particulier en Afrique, divers fléaux remettent en cause les acquis de la scolarisation et les efforts de la médecine : la structure sociale en sort délabrée. Au nord, les progrès de la médecine, prolongent toujours plus l’espérance de vie de la population. Mais ces progrès constituent paradoxalement un frein aux impératifs de la production et de la procréation: avec le contrôle draconien des naissances, la pyramide des âges se renverse, et le vieillissement de la population ne permet plus à moyen terme le renouvellement d’une main-d’œuvre active.

2) au niveau économique : - la mondialisation accentue

la fracture numérique entre les sociétés du nord et du

sud ; et au sein de celles-ci, entre les populations pauvres et les populations

nanties. Ainsi avec la mondialisation- et sa fille, la concurrence- avec l’emprise

des NTIC, vecteur politique et social surpuissant, les pauvres au nord comme

au sud sont de nouveau, plus que par le passé, les laissés-pour-

compte de la civilisation.

Un tel étau contribue à dépouiller au nord comme au sud,

toute une jeunesse de ses dernières illusions sur l’avènement

d’un monde meilleur.

Dans ce contexte de délabrement généralisé, des

réseaux maffieux et des despotes locaux exposent les peuples à

la violence des saigneurs /seigneurs de guerre internes et externes. Les réseaux

mafieux (les lobbies des armes et des hydrocarbures du nord imposent voire suscitent,

sous prétexte de démocratisation, des guerres au sud ;(les lobbies

des hydrocarbures, du diamant et autres, du sud entretiennent avec la complicité

du nord des guerres « ethniques » au sein de leurs peuples.

-A l’intérieur des sociétés du sud, malgré l’engagement des citoyens et de la société civile, et en dépit du dynamisme des économies populaires, qui a permis la survie de beaucoup de personnes, les systèmes de production imposent la maximisation de la production par l'accumulation du capital, et refusent d’assumer les risques qui en découlent.

-3) au niveau social : - au nord et au sud la culture se délite,

remplacée par une pseudo culture, la culture Mac Do, « le prêt

à l’emballage » de l’american way of life. L’individualisme

triomphe.

Au sud, la paupérisation s’aggrave avec les effets dévastateurs

de l’ajustement structurel et de la dévaluation . Les populations

meurent de faim; au nord la délocalisation des entreprises accentue la

paupérisation de la population réduite aux soupes populaires.

Au niveau de l’environnement : au nord- et dans une moindre mesure au sud- la dégradation de l’environnement provoque un délabrement inédit de la couche d’ozone avec des étés de plus en plus meurtriers.

4) au niveau politique : - au nord comme au sud, la

chronique des affaires d’Etat et des affaires de l’Etat consacre

l’ère du soupçon et le dysfonctionnement des pouvoirs. La

coexistence d’un Etat formel (transparent) et informel(intransparent),

sont ainsi un défi à la République, si l’on fait

exception des rares exemples des démocraties d’Europe du nord (

pays scandinaves).

En dépit de ces réserves, est-il possible de redessiner de véritables

démocraties fondées sur le principe de fraternité?

La réponse est oui, à condition d’avoir des dirigeants visionnaires

doués d’un sens aigu de l’autorité (3),

pour le bénéfice de la communauté. Des dirigeants capables

d’œuvrer avec les jeunes générations et les couches

sociales défavorisées (les femmes, les vieillards et tous les

exclus), à l’émergence d’une véritable responsabilité

citoyenne.

La réponse est oui, à condition d’avoir en partage un certain

nombre de certitudes :

1) La première certitude est que la planète n’est pas une

planète en détresse. Une telle vision justifie tous les extrémismes

des identités meurtrières ; elle donne caution aux aventures incohérentes

telles la guerre des étoiles et les boucliers anti-missiles. Elle vise

à faire accroire l’idée selon laquelle l’intelligence

humaine est arrivée à son seuil d’incompétence absolue

( ce seuil dont parle Peter). Ce qui signifierait qu’elle n’est

plus capable du meilleur ; qu’elle n’est plus capable de se renouveler,

contrairement aux civilisations antérieures.

2) La deuxième certitude est que la planète n’est

pas pauvre, contrairement à l’opinion répandue

des gourous du capitalisme néo-libéral : la planète, du

nord au sud, recèle encore dans son sous-sol, d’énormes

richesses naturelles ; elle referme dans ses fonds marins d’énormes

quantités de nodules poly-métalliques au potentiel inestimable

; la planète présente un sol en disponibilité de production,

pour peu que son exploitation soit opérée avec parcimonie. La

planète regorge donc de richesses suffisantes pour subvenir aux besoins

de l’humanité. Sur la base de ce principe de réalité

suffisante pour dire comme le philosophe, et avec des hommes et

des femmes de qualité, animés par des idéaux de fraternité,

compétents et sérieux, avec des capitaux et le savoir-faire accumulés

au nord et au sud, la planète peut revivre un nouvel âge d’abondance.(4)

3) La troisième certitude est que la mise en place d’une fraternité

planétaire ne sera jamais réalisée par des extra-terrestres

: « ni Dieu, ni César, ni Tribun » ; mais

par des femmes et des hommes de notre propre planète, capables

de vivre l’avenir au présent, et ainsi portés vers

la maîtrise et de leur destin et du devenir des générations

futures.

4) La quatrième certitude est que l’humanité contemporaine

est, comme toutes celles qui l’ont précédée source

de violence certes, mais davantage source de créativité et d’inventivité.

Les peuples du monde au nord et au sud, s’ils veulent la mise en place

d’une fraternité planétaire, doivent donc accepter les valeurs

de solidarité qui ont permis de créer leur vivre-ensemble et rejeter

les aspérités qui sont le terreau fécond des violences

sociales. Ils doivent accepter de retrouver la perception esthétique,

c’est-à-dire l’essence de l’humain.(5)

. C’est en s’affirmant prophète, poète, devin, «

que l’être humain est parvenu à produire, à épargner

et à partager ».

5) La cinquième certitude est que l’humanité contemporaine

peut mettre en place une fraternité planétaire, si elle accepte

de faire son auto-critique, suite aux maux qui minent la planète

depuis des lustres. Des maux provoqués par nos sociétés

au nord et au sud, et qui ont contribué à déconsidérer

l’humanité contemporaine, en dépit de quelques rares réussites

médicales, technologiques, etc.

Ce bilan critique permet de prendre conscience : a) que la marginalisation des

plus défavorisés, la gabegie, le néo-patrimonialisme, le

racisme, le tribalisme, sont source d’instabilité politique et

sociale ; b) que ces phénomènes favorisent l’émergence

des extrémismes les plus divers, dont le terrorisme.

Et si on n’y prend garde, la quatrième guerre mondiale, si elle

devait jamais avoir lieu se ferait à l’aide de lance–pierres,

pour emprunter les mots tragiques de Einstein. Le grand homme voulait signifier

par cette litote terrible, tout le génie malfaisant de l’être

humain capable du pire malgré, sa belle intelligence. Une humanité

exposée par sa stupidité à l’auto destruction, au

point de revenir, après une possible troisième guerre mondiale,

à l’âge de la pierre taillée.

Et Bush père vérifiait déjà cette triste perspective,

qui commandait à ses armées engagées dans la première

guerre du Golfe : « bomb them and back them to the the stone age ».

Lointain écho de la Rome antique à l’adresse de ses centurions

: « Delenda est Cartago » ?

Ainsi l’humanité contemporaine a, plus que jamais, misère

besoin de cette fraternité planétaire : dans ce contexte de mondialisation

échevelée qui enserre les peuples et les nations dans un redoutable

étau, Il nous faut agir avec détermination (6)

pour transformer la logique de concurrence des temps modernes en une dynamique

plus conviviale. Pour faire face à cette logique du terrible, il faut

transcender la peur du risque, un handicap mortel pour les communautés

humaines au nord et au sud.

Il faut, comme le réclame Aimé Césaire, se ceindre les

reins avec la foi sauvage d’un sorcier : « Voici le temps de se

ceindre les reins comme un vaillant homme...Donnez-moi la foi sauvage d’un

sorcier. »

Il faut comme Jacques Brel, dénoncer l’inertie de nos égoïsmes,

car « Le monde souffre d’un trop grand manque d’imprudence.

»

Un manque d’audace, manteau d’arlequin aux hommes politiques pressés

souvent de ne jamais agir. Ils considèrent, en effet, l’action

depuis H.Queuille comme source de dangers et de périls.

Une rupture radicale d’avec la civilisation de l’avoir, pour une nouvelle civilisation de l’être, commande aux peuples du nord et du sud de l’audace, un caractère trempé, semblable à celui des grands bâtisseurs d’empires, il y a des millénaires ( en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe). La fraternité planétaire qui serait un véritable empire universel devrait d’abord se réaliser contre nous-même avant de devenir notre héritage commun. La praxis nous impose de lutter contre nos préjugés, nos prénotions, contre la doxa: car il n’y a pas d’évolution sans révolution intérieure.

Pour faire face au risque, le recours à l’analyse prospective s’impose de plus en plus. Ainsi, après avoir exposé la problématique de la mise en place d’une fraternité planétaire, nous présentons ci-dessous à partir du scénario exploratoire LA COLOMBE, les modalités pratiques d’un tel projet. La colombe est dans notre imaginaire ornithologique, synonyme de paix et d’amour, et par extension de fraternité.

II- LE SCENARIO LA COLOMBE : LA MISE EN PLACE D’UNE FRATERNITE PLANETAIRE

« Voici le temps d’aborder l’avenir avec de nouvelles prédictions… et sans idées préconçues. »( Martin Woollacott)

La réflexion sur le souhaitable, par des scénarios exploratoires

et normatifs, renvoie à deux aspects liés de la démarche

prospective, qui se fécondent mutuellement : un domaine à

explorer et un territoire à construire (Hugues de Jouvenel).

Le présent scénario est porté par une impérieuse

ambition métaphysique : dynamiter les figures imposées de l’horreur

historique, et créer, à partir de l’évocation de

l’Histoire, des formes nouvelles de sociabilité et un imaginaire

collectif source d’inventivité et d’audace.

Retenons quelques hypothèses qui peuvent servir de vecteur à cette

entreprise de fraternité planétaire. Prenons comme base, les grands

axes de l’analyse esquissée dans la partie I, les deux rationalités

avec les incertitudes majeures, piliers de base du scénario.

Les hypothèses.

Ce scénario appelle 6 hypothèses :

1) La planète doit avoir une vision de son avenir : le développement

est un pari sur l’avenir. Car, le rêve permet de féconder

le futur ;

2) La fraternité planétaire suppose un développement intellectuel

vigoureux, un aggiornamento des cultures du nord et du sud capable d’aider

la planète à opérer un tri rationnel des valeurs, par l’éradication

de certaines pratiques inavouables : l’exploitation des femmes et des

jeunes( par l’esclavage domestique, sexuel, commercial), entre autres

;

3) La mutation structurelle de la planète appelle également des

investissements majeurs dans l’éducation, et un meilleur accès

à l’information pour une plus grande production des savoirs ;

4) La planète doit œuvrer davantage, à la promotion de quelques

grandes langues qui jouissent d’une très large diffusion : l’anglais

et le français, au nord ; le swahili, l’indi et le mandarin, au

sud .

Le but visé étant, entre autres, d’élaborer des manuels

scolaires, en vue de partager des connaissances scientifiques avec une majorité

d’acteurs sociaux, aux fins de créer une masse critique susceptible

de maîtrise les types de rationalité qui sont les 2 piliers de

ce scénario.

Enfin une telle perspective offre également des opportunités nouvelles

pour réaliser des économies d’échelle ;

5) Le succès d’un tel scénario suppose, par ailleurs, une

classe politique au nord comme au sud, dont la légitimité repose

sur des bases populaires fortes, légitimité articulée en

outre sur l’apport des groupes sociologiques marginalisés( femmes,

jeunes, personnes de 3° âge, etc.). Des groupes formés dans

la culture du consensus et de la solidarité et non point dans la culture

de l’ordre, de la concurrence comme c’est souvent le cas ;

6) Mais la réalisation de cette utopie suppose aussi, au nord et au sud

l’émergence d’une autre gouvernance favorable à un

développement plus humain. Cette nouvelle gouvernance mondiale plus améliorée,

cette new way of management, peut permettre la mise en place d’une

fraternité planétaire avec un renforcement des économies

solidaires, renforcement fondé sur la remise en cause du modèle

économique dominant. La culture devient dans cette perspective une véritable

arme : l’arme de la paix.

Cette proposition de scénario ne peut faire l’économie des acteurs, dont les principaux sont les suivants :

Les acteurs

1) Les détenteurs de pouvoirs politiques doivent œuvrer à

un meilleur partage du pouvoir dans une perspective d’équilibre

social ;

2) La société civile doit être mieux intégrée

dans une perspective de consensus ;

3) Les pouvoirs traditionnels, les pouvoirs religieux et les pouvoirs locaux

décentralisés, deviennent plus influents afin de permettre une

meilleure intégration des populations aux projets de société

définis par le pouvoir politique ;

4) Les peuples coexistent de façon harmonieuse et les Etats sont moins

portés vers la répression des populations comme actuellement ;

5) Les classes moyennes sont moins affectées par le chômage ; les

paysans sont plus intégrés et la masse des populations qui migre

vers les villes est plus stabilisée,

6) La coopération planétaire est plus forte et plus ouverte à

l’innovation intérieure parce que plus gagnée à la

logique d’une nouvelle vision plus humaine des relations internationales

;

7) Les médias travaillent à relativiser les différences

entre les peuples et cessent d’être des médias de la haine

;

8) Un cinquième pouvoir voit le jour, comme le suggère Ignacio

Ramonet( Monde Diplomatique octobre 2003) : l’observatoire international

des médias, qui permet de veiller sur et de redéfinir (le) rôle

pédagogique du métier de la communication ;

9) Les entrepreneurs culturels créent ainsi une nouvelle dynamique dans

laquelle la culture devient a) un moyen de résistance et b) un moyen

d’existence.

10) Le nouvel univers, par sa facture multidimensionnelle et transversale, permet

de lutter également contre tous les millénarismes : la fin de

l’histoire, la fin de l’homme, la fin de la coexistence des religions

et son corollaire le choc des civilisations. La dictature du millénarisme

masque au vrai la réflexion et jette une pierre tumélaire sur

des paradigmes nouveaux, des voies et des modèles novateurs afin de mieux

résister aux idéologies dominantes.

La mise en congruence des hypothèses et des acteurs donne lieu au jeu

des acteurs, qui peut se décliner ainsi.

Le jeu des acteurs

Résumons les lignes de force du scénario en termes d’objectif

global et d’objectifs sectoriels :

L’objectif global de ce scénario est la réalisation du bien-être de l’humanité dans une société plus fraternelle. Une fraternité respectueuse des valeurs humanistes des traditions des peuples du nord et du sud ; une fraternité ouverte mais néanmoins critique et vigilante sur les apports du monde extérieur. Une fraternité qui réintègre les exclus, et qui permet à toutes les composantes de l’humanité enfin de vivre debout et ensemble.

La structure du scénario repose sur cet autre postulat : la

quête d’humanité dans un contexte de productivité

économique maîtrisée permet une meilleure satisfaction des

besoins des populations.

Si ce postulat est plausible, son application suppose, dans ce contexte un équilibre

entre deux types de rationalité : la rationalité économique

du nord et la rationalité relationnelle du sud.

Sur le plan spirituel, l’accumulation qui en dérive et qui suppose

la coexistence des deux rationalités, est au service des hommes et des

dieux.

Toutefois, les peuples, se défient du prosélytisme qui caractérise

le regain de la pratique religieuse dont les églises éveillées

sont le parangon.

Il y a certes une corrélation entre l’expansion des pratiques religieuses

et les conditions de vie, les conditions de pauvreté. Mais au-delà

de cette corrélation il faut reconnaître que c’est d’abord

la quête du pouvoir dans sa dimension plurielle qui est en jeu. Car, même

dans les sociétés industrialisées, riches et pauvres communient

à cette vague d’expansion des sectes et autres églises éveillées,

dans ce qu’elles peuvent receler de négatif.

Au demeurant les grandes religions révélées ne sont pas

exemptes de tout reproche.

Sans en revenir à l’opium du peuple que dénonçait

Marx, force est de souligner que le phénomène religieux doit être

pris en compte dans les nouveaux enjeux stratégiques planétaires.

En effet, à la bipolarisation des blocs Ouest-Est, fait place une nouvelle

configuration mondiale qui départage les blocs sur la base de l’appartenance

soit à l’occident judéo-chrétien soit à l’orient

musulman.

Sur le plan social : les avantages qui s’attachent à la communauté de culture contribuent à la construction de l’identité planétaire des populations disséminées par de-là les frontières arbitraires de l’histoire.

Sur le plan symbolique : la planète met en évidence les facteurs de cohésion entre les peuples sans renier leurs différences.

Sur le plan économique : l’économie est au service des humains, et cesse d’être tirée par le mythe dévastateur de la compétition.

Sur le plan politique : les dirigeants cessent d’être des démiurges

pour s’inscrire dans la logique que pointe ici Marcel Gauchet : «

Le souverain ne représente plus l’extériorité effectuante

du fondement » mais est enfin capable de répondre « à

l’intérieur du corps politique aux nécessités immanentes

de son tenir ensemble » .(7)

Une telle transformation ne peut se réaliser sans la hantise permanente

d’ une incertitude critique majeure : les menaces qui pèsent sur

la couche d’ozone semblent devoir jouer cette fonction d’électrochoc

planétaire.

Cet électrochoc peut obliger le nord en particulier à revoir les

impératifs de la production qui conditionnent le mythe de la compétitivité.

Il est dès lors loisible de penser ici à l’avènement

d’une civilisation soucieuse de l’équilibre de l’homme

avec la nature et avec les dieux. C’est la rupture de cette relation principielle,

qui est au fondement de l’expansion de la civilisation occidentale : la

modernité a désenchanté le monde, constatait alors Max

Weber. Seule une civilisation fraternelle planétaire fondée sur

le respect des deux rationalités et sur l’équilibre avec

la nature et les dieux, pourrait permettre de ré-enchanter le monde.

SCENARIO : LA COLOMBE

STRUCTURE DU SCENARIO : (+ + +)

Message du scénario : LA COLOMBE (La paix , l’amour, la fraternité)

CONCLUSION

Face à la menace que fait peser sur la planète la raréfaction

de la couche d’ozone, conséquence d’une concurrence et d’une

productivité débridées, la planète a fait sienne

l’utopie positive des alter-mondialistes : un autre monde est possible

pour construire un autre futur. La planète a choisi un cheminement laborieux

et exigeant au quotidien, car fait de renoncements altruistes, renoncements

fondés sur une nouvelle éthique, un nouveau paradigme citoyen

planétaire : la fraternité.

A partir de cette voie portée par la fraternité, la planète

a quitté le désenchantement dont parle Weber, désenchantement

consécutif à la rupture provoquée par la modernité

dans la relation principielle entre les dieux le cosmos et l’homme..

Au nord la population est plus jeune, au sud la population jouit d’une

santé plus saine ; au nord et au sud, les peuples ont accès à

une formation de très haut niveau. Grâce à ses nouveaux

atouts, la planète connaît un meilleur équilibre entre le

nord et le sud ; la planète peut désormais assurer une exploitation

plus rationnelle des potentialités économiques immenses disponibles

, et réduire l’emprise des institutions financières internationales

, et la tyrannie de la concurrence du néo-libéralisme.

C’est une planète fortement pénétrée des idéaux

de fraternité, qui a su vaincre les démons de la xénophobie,

du racisme, du choc des cultures. Cette communauté ouverte sur le monde,

dont le ciment est la fraternité, a mis en place une expérience

inédite dans la gestion des ressources, du sol et du sous-sol : une expérience

qui repose sur un équilibre harmonieux entre la rationalité du

nord et la rationalité relationnelle du sud. C’est une expérience

qui assure une bonne régulation des forces économiques et veille,

avec le concours permanent des pouvoirs traditionnels, religieux et décentralisés,

au partage équitable des richesses matérielles et spirituelles

au nord et au sud, entre toutes les composantes sociologiques ( des deux sexes

et de tous âges).

Ce scénario postule l’ouverture sur un monde plus humanisé. Il prétend que cette ouverture peut favoriser grandement une intégration méthodique de la rationalité économique et de la rationalité relationnelle. La conjonction de cette double rationalité permet en retour l’émergence de la fraternité et d’une abondance généralisée à la planète entière, grâce à économie réellement productive. Le scénario la Colombe, qui est en soi une utopie positive, celle des alter-mondialistes, représente une sorte de révolution silencieuse, respectueuse à la fois des valeurs des civilisations du sud et celles des civilisations du nord.

_________

Notes :

(1) : Bronislaw Baczko : « L’horizon d’attente des Lumières

», Esprit aoûtseptembre 2003, p 42 / Revenir au texte

(2) : Jean-François Lyotard Moralités postmodernes Paris Galilée

1993, P.76, Col « Débats » / Revenir au texte

(3) : Autorité : du latin auctor, celui qui augmente, fait avancer, progresser

/ Revenir au texte

(4) : Qui ne serait plus le monopole de l’âge de pierre : cf. l’ouvrage

célèbre « Age de pierre âge d’abondance »,

de Marshal Sahlins, Ce serait aussi un cinglant démenti aux malthusianismes

de tous bords, qui crient haro sur le baudet : la démographie des pays

du sud, malthusianismes consacrés par l’ouvrage programmatique

du Club de Rome : « halte à la croissance ! » / Revenir

au texte

(5) : Car l’esthète (du grec aisthêtês, celui qui sent)

désigne l’homme inspiré, celui qui est parvenu à

vivre en symbiose avec la nature (les plantes, la terre, les animaux) et la

société. / Revenir au texte

(6) : Il revient à l’ensemble de la société de prendre

des décisions risquées, y compris dans le domaine scientifique,

soutient Ulrich Beck, le Courrier international n° 331 du 9 au 12 mars 1997,

p. 9 / Revenir au texte

(7) : Marcel Gauchet, cité par Hakim Ben Hammouda, ibidem / Revenir

au texte